當藝術的筆觸遇上鄉土的肌理,會碰撞出怎樣的火花?贛州職業技術學院藝術設計學院暑期“三下鄉” 社會實踐“藝心逐夢隊”,用一場為期八天的龍南市武當鎮實踐活動,給出了生動答案。這支青春團隊以專業為刃、以創意為墨,在鄉村振興的畫卷上,勾勒出傳統與現代交融、文化與產業共生的鮮活圖景。

解碼文化基因,汲取創作養分

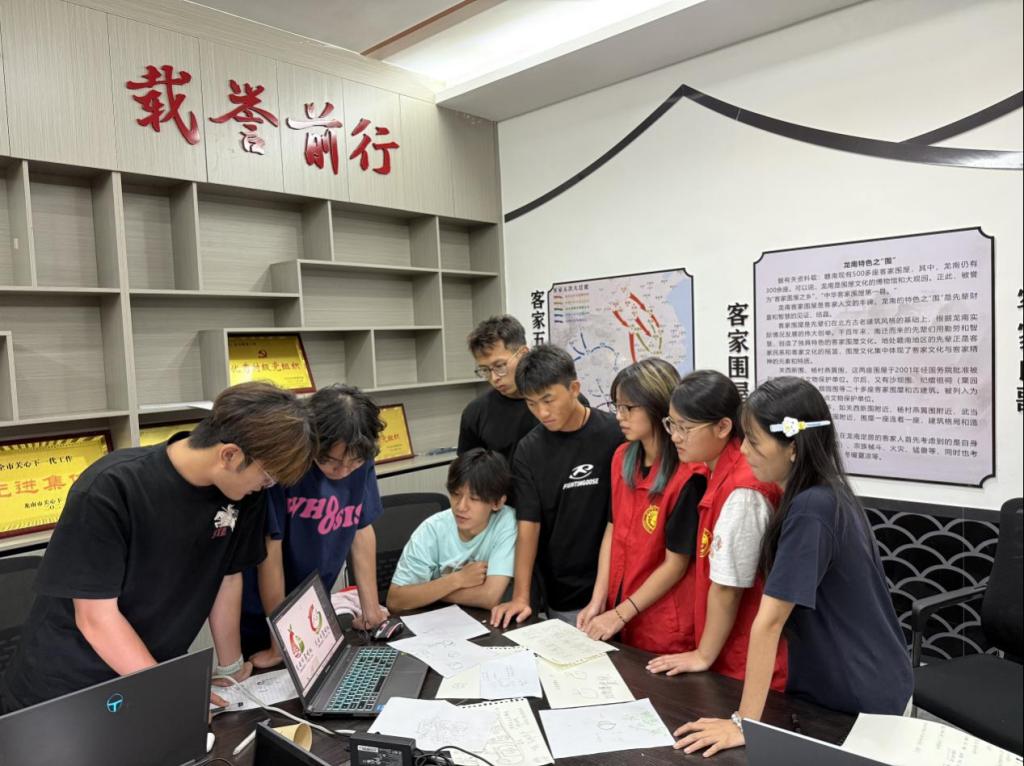

要讓藝術真正扎根鄉村,必先讀懂鄉土文化的深層密碼。團隊聚焦武當鎮地域特色,系統深挖鄉村文化底蘊:走訪崗上村紅色名村、田心圍博物館等場所,觸摸紅色文化的歷史脈絡與精神內核;深入農戶家中訪談,收集散落民間的紅色故事、民俗傳說及傳統手工藝素材,為設計創作積累原始靈感。

在"世界客家第一村"崗上村,師生們從圍屋建筑的穹頂弧線中提煉美學符號,從織帶工藝的經緯交錯中感悟匠心傳承,將客家元素創新性融入鄉村標識設計,讓沉睡的傳統文化在現代設計中煥發新彩。

融入鄉土生活,勾勒鄉韻新篇

在理解鄉村文化的基礎上,團隊以藝術賦能產業發展,用創意激活鄉土經濟。針對崗上村特色鷹嘴桃產業,隊員們化身"新農主播"開展直播推廣,直接拓寬農產品銷路;同步設計品牌標識、拍攝創意廣告,通過視覺設計提升產品附加值,形成"銷售+品牌"的雙輪助力模式。

為更深入理解鄉村肌理,隊員們走進田間參與農事勞作,在親身體驗農耕不易的過程中,積累了充滿生活氣息的創作素材。隨后,他們將這些感悟融入夢里桃鄉景區的墻繪創作,把鄉村風光、民俗風情、特色產業等元素轉化為生動畫面,既美化了鄉村環境,又為當地文旅發展注入視覺吸引力。

傳遞青春溫情,繪就文明新貌

藝術的價值不僅在于美化,更在于傳遞溫度。團隊以青年擔當踐行社會責任,為鄉村注入多元活力。走訪空巢老人、貧困戶,在送去關懷的同時,詳細調研農村就業、產業幫扶政策的落地實效。

學生朱依芩發揮攝影專長,為留守老人定格晚年笑顏,用鏡頭為鄉村留存溫暖記憶。

尤其在文化傳承層面,團隊開展"非遺扎染潤童心"活動,隊員化身"非遺體驗導師",將傳統扎染技藝轉化為適合兒童的實踐課程,指導留守兒童創作扎染作品。孩子們在動手實踐中感受非遺魅力,既豐富了精神生活,更讓鄉村文化傳承有了青春接力的新載體。

此次實踐,是藝術設計專業師生與鄉村大地的深度對話。八天的扎根與深耕,不僅讓紅色文化的熾熱、客家文脈的厚重,從書本文字轉化為觸手可及的鮮活體驗,更讓"文化賦能設計"有了沾滿泥土芬芳的注腳。走出畫室、走進鄉野,師生們在田埂間真正讀懂了"設計為人民"的深層內涵。未來,團隊將以此次實踐為起點,持續深挖龍南鄉村文化IP,讓藝術之筆在鄉村振興的征程中,繼續描繪鄉土之美與時代新輝。

(撰稿:劉佩鑫、行天驥;攝影:俞程超、朱依芩;圖文編輯:任磊;責任編輯:溫春燕;初審:林洪斌;復審:李琪;主審:曾衛平)

贛公網安備 36070102000115號

贛公網安備 36070102000115號